Sebuah momok perang berkeliaran di Maghreb; namun, ini bukan momok yang cepat berlalu dan jauh mengingat bahwa, untuk beberapa waktu sekarang, hubungan antara Maroko dan Aljazair telah mencapai titik terendah dan berisiko meluas ke perang habis-habisan yang dampaknya berpotensi menjadi bencana.

Dengan keputusan yang diumumkan pada 31 Oktober 2021 dan menjadi eksekutif pada hari berikutnya (1 November), presiden Republik Demokratik Rakyat Aljazair, Abdelmajid Tebboune, mengumumkan kepada dunia keputusan tegas negaranya untuk menghentikan ekspor gas alam. diarahkan ke Spanyol melalui MEG (Pipa Gas Maghreb-Eropa) yang juga melintasi Kerajaan Maroko, menjanjikan pada saat yang sama bahwa kontrak pasokan di tempat oleh negara Aljazair dengan Spanyol dan seluruh Eropa dalam hal apapun akan dipenuhi oleh menggunakan kapasitas distribusi pipa gas Medgaz, Galsi dan Trans-Mediterania. Oleh karena itu, tujuan ganda tampak jelas: di satu sisi, untuk meyakinkan mitra tradisional Eropa, yang tanpa mata uangnya yang kuat, ekonomi Aljazair yang rapuh akan bangkrut untuk beberapa waktu, dan untuk menghukum Maroko, bersalah menurut otoritas Aljazair karena telah melakukan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan destabilisasi Aljazair.

Tapi apa alasan langsung dan jauh dari krisis ini? Dan apa yang dipertaruhkan dalam duel yang berisiko melihat banyak korban dan tidak ada pemenang? Kami akan mencari tahu sekarang.

Wilayah milik negara modern Maroko dan Aljazair secara harfiah ditempa di era modern oleh api kolonialisme Prancis. Sementara Maroko, yang saat itu kesultanan diperintah sejak 1666 oleh dinasti Alawid, memasuki orbit Prancis sebagai protektorat hanya pada tahun 1912 dengan latar belakang serangkaian perjanjian internasional, sejarah Aljazair jauh lebih berdarah. Pada tahun 1830 pasukan kolonial Prancis yang dipimpin oleh formasi apa yang segera menjadi "Legiun Asing", mendarat di sekitar kota Aljir dan Oran dan selama 4 tahun berikutnya perjuangan tanpa henti mereka menguasai jalur pantai yang kemudian dikenal sebagai semua sebagai "Aljazair". Selama peristiwa tersebut diperkirakan bahwa sebanyak 1.000.000 dari sekitar 3.000.000 penduduk Arab-Berber asli wilayah itu dibunuh oleh pasukan Prancis.

Pemerintahan kolonial Prancis berlangsung selama 132 tahun, dari tahun 1830 hingga 1962, dan meskipun ada warisan budaya dan kelembagaan tertentu yang positif (dengan 70% populasi fasih berbahasa Prancis, Aljazair sekarang adalah negara berbahasa Prancis kedua di dunia), itu ditandai untuk sebagian besar oleh penjarahan dan eksploitasi sistematis baik wilayah maupun penduduk asli yang oleh mayoritas mutlak terputus dari pengelolaan ekonomi dan administratif wilayah tersebut. Diperkirakan bahwa selama rentang waktu yang disebutkan di atas, kebijakan kolonial Prancis secara keseluruhan telah menyebabkan kematian 10.000.000 orang Aljazair, yang sebenarnya merupakan salah satu genosida terburuk dalam sejarah.

Pada tahun 1957 Maroko memperoleh kemerdekaan (foto) melalui serangkaian negosiasi antara kepemimpinan politik lokal dan pemerintah Prancis. Negosiasi ini memungkinkan negara untuk memisahkan diri dari "pelindung kolonial" yang tidak praktis tanpa trauma yang berlebihan, dan memang memungkinkan negara Prancis dan elit Maroko untuk menciptakan kemitraan strategis yang nyata baik di tingkat ekonomi dan geopolitik yang masih berlangsung sampai sekarang.

Pada tahun 1957 Maroko memperoleh kemerdekaan (foto) melalui serangkaian negosiasi antara kepemimpinan politik lokal dan pemerintah Prancis. Negosiasi ini memungkinkan negara untuk memisahkan diri dari "pelindung kolonial" yang tidak praktis tanpa trauma yang berlebihan, dan memang memungkinkan negara Prancis dan elit Maroko untuk menciptakan kemitraan strategis yang nyata baik di tingkat ekonomi dan geopolitik yang masih berlangsung sampai sekarang.

Pada kesempatan ini juga, kasus Aljazair sama sekali berbeda. Raksasa Afrika Utara itu sebenarnya baru memperoleh kemerdekaan setelah perang kemerdekaan yang biadab (yang juga merupakan perang saudara, mengingat sekitar separuh penduduk Aljazair justru memihak Prancis) yang memakan biaya sangat tinggi. Di sini perlu untuk merenungkan beberapa angka yang akan berguna nanti:

- 1.500.000 adalah orang Aljazair yang dibunuh oleh angkatan bersenjata Prancis selama perang;

- 50.000 adalah orang Aljazair (disebut "harki") yang terbunuh selama perang saat berperang di jajaran angkatan bersenjata Prancis dan 150.000 lainnya dibantai, seringkali dengan kemarahan abad pertengahan, dalam pertarungan terakhir yang terjadi segera setelah perang;

- 500.000 adalah orang Aljazair yang harus mencari perlindungan sebagai "pengungsi perang" di negara tetangga Maroko dan Tunisia sementara 2.000.000 menjadi "pengungsi internal" setelah desa mereka secara sistematis diratakan dengan tanah selama pertempuran yang menentang angkatan bersenjata Prancis dan FLN Aljazair;

- dalam bulan-bulan segera setelah berakhirnya permusuhan 1.400.000 "Pieds-Noirs" asal Eropa, 200.000 orang Yahudi Aljazair dan 90.000 "harki" dan anggota keluarga mereka terpaksa meninggalkan negara itu dalam salah satu eksodus terbesar dalam sejarah modern.

Hasil akhir dari semua peristiwa menyedihkan ini adalah bahwa, pada tanggal 5 Juli 1962, ketika "Pemerintah Persatuan Nasional" Aljazair yang baru didirikan akhirnya memproklamasikan kemerdekaan negara itu, Aljazair mendapati dirinya berpenduduk 9.000.000 jiwa. pada tahun 11.000.000, ketika konflik dimulai. Faktanya, terlepas dari kenyataan bahwa selama perang tingkat kesuburan total wanita Muslim lokal tetap tinggi dan pada bulan-bulan antara akhir permusuhan (Maret 1954) dan proklamasi kemerdekaan (Juli 1962), semua 1962 "pengungsi perang ” telah kembali ke negara itu, ini tidak terbukti cukup untuk menjembatani guncangan demografis total yang disebabkan oleh kerugian perang dan pembersihan serta pengusiran berikutnya. Tidak hanya itu, para pemenang FLN mendapati diri mereka mengelola sebuah negara sepenuhnya berkeping-keping dan dalam kesengsaraan terburuk. Kata-kata Perdana Menteri dan Presiden Ahmed Ben Bella saat itu: "Di seluruh negeri kami hanya memiliki 2 arsitek, kurang dari 100 dokter dan 500 mahasiswa antara Aljir dan Paris". Tidak kalah efektif adalah kata-kata Sid Ahmed Ghozali yang, baru saja lulus dari cole del Ponts ParisTech yang bergengsi, harus melakukan tugas, pada usia 25, mengorganisir penciptaan Sonatrach, raksasa hidrokarbon nasional masa depan, yang ia kemudian diarahkan untuk 15 tahun ke depan: "Kami telah mewarisi negara dengan 9 juta pengemis".

Last but not least, meskipun Prancis akhirnya menerima keniscayaan kemerdekaan Aljazair, ia terus membayangi negara Afrika Utara itu dengan mengabadikan kehadiran angkatan laut Prancis di pangkalan Mers El Kébir (yang akan dievakuasi). hanya pada tahun 1967), kepemilikan rentang nuklir Reggane dan In Ekker di Sahara Aljazair yang dalam (di mana Prancis terus melakukan uji coba nuklir hingga 1966) dan kontrol yang hampir penuh atas sistem perbankan dan sumber daya minyak (sebagai contoh, akan cukup untuk diingat bahwa, pada tahun 1963, Sonatrach yang baru dibentuk, yang disebutkan di atas, hanya memiliki 4,5% dari batas eksplorasi dibandingkan 67,5% yang dipegang oleh perusahaan Prancis!).

Jelas bahwa, menganalisis semua fakta ini di lapangan, mudah untuk memahami bagaimana kepemimpinan politik negara Aljazair yang baru lahir tidak sedikit pun cenderung untuk berkompromi lebih lanjut dengan kerugian dalam masalah kedaulatan teritorial dan keamanan nasional. Dan justru di bidang yang sangat licin inilah hubungan antara Maroko dan Aljazair mulai memburuk dengan segera, namun, untuk memahaminya lebih baik, pertama-tama perlu mengambil langkah mundur.

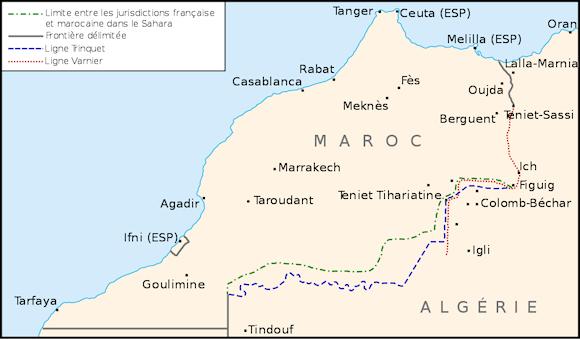

Mulai dari tahun 1795, Prancis dan Maroko berperang tidak kurang dari 9 perang yang semuanya berakhir (kecuali yang pertama) dengan kekalahan pasukan Maroko. Yang paling berat adalah kekalahan selama perang tahun 1844 yang diikuti dengan penandatanganan apa yang disebut "Perjanjian Tangier" di mana Maroko mengakui wilayah Aljazair sebagai bagian dari Prancis. Yang selanjutnya risalah Lalla Maghnia itu juga memaksa kesultanan untuk menerima revisi perbatasan demi kepentingan Prancis yang mengakibatkan transfer dari Maroko ke departemen Aljazair di Prancis dari seluruh rangkaian provinsi yang terletak di wilayah yang luas antara Figuig dan Tindouf.

Baik di tingkat elit maupun populer, orang Maroko tidak pernah menerima status quo baru dan secara aktif berusaha mengubahnya, baik melalui pecahnya konflik baru maupun melalui tindakan diplomatik. Selama Perang Kemerdekaan Aljazair, pemerintah Maroko mendukung upaya perang FLN Aljazair dan menolak untuk bernegosiasi dengan otoritas Prancis untuk mendefinisikan ulang perbatasan demi keuntungannya sendiri. "Alasan" perilaku Maroko dijelaskan oleh alasan berikut:

- pertama: tujuan geopolitik mengusir Prancis dari Maghreb dianggap oleh kepemimpinan Rabat sebagai strategis dan jauh lebih penting daripada yang lainnya;

- kedua: otoritas Maroko percaya bahwa dengan secara aktif membantu FLN, mereka akan memperoleh pengaruh politik penting yang selanjutnya dapat mereka gunakan untuk keuntungan mereka setelah konflik berakhir.

Pada tahun 1962, dengan kemerdekaan Aljazair sekarang, Maroko melangkah maju untuk mendapatkan kredit geopolitik yang dianggap telah diperolehnya terhadap tetangga lama / barunya tanpa menyadari bahwa, setelah pembantaian Perang Kemerdekaan Aljazair, untuk semua alasan yang ditunjukkan dalam paragraf di atas, kepemimpinan Aljazair sama sekali tidak mau berdamai.

Hubungan diplomatik antara kedua negara segera rusak dan mengakibatkan apa yang disebut "Perang Pasir", yang berlangsung antara 25 September 1963 dan 20 Februari 1964, dan selama itu Aljazair (berkat dukungan militer yang menentukan yang diberikan dari Kuba ) berhasil memblokir serangan Maroko dan melindungi integritas teritorial mereka. Apa yang bisa menjadi kolaborasi yang bermanfaat berubah sejak saat itu menjadi permusuhan terbuka yang enam puluh tahun berikutnya tidak berhasil untuk menggaruk dan yang, sebaliknya, melihat perubahan yang bahkan merendahkan ketika peristiwa lebih lanjut terakumulasi, membuatnya tumbuh. memercayai.

Selain itu, jalur ideologis yang berbeda yang telah diambil kedua negara tidak membantu. Sementara Maroko dari sudut pandang institusional pada dasarnya tetap menjadi monarki absolut, konservatif dan reaksioner seperti monarki lain di dunia Arab, Aljazair telah menjadi negara revolusioner dan non-blok yang didominasi oleh ideologi yang ditandai dengan koeksistensi jiwa Islamis kuno. dan "sosialisme Arab" yang membingungkan. Oleh karena itu, terlepas dari kenyataan bahwa kedua negara memiliki budaya dasar Arab-Berber yang sama, mereka dipisahkan oleh kesenjangan ideologis yang tidak dapat dijembatani.

Poin menyakitkan lebih lanjut untuk ditambahkan ke foto keseluruhan adalah dorongan ekspansionis yang tidak pernah sepenuhnya tertidur relatif terhadap "Maroko Raya". Bagi mereka yang belum pernah mendengarnya, ideologi "Maroko Raya" dirumuskan oleh sekelompok intelektual Maroko yang dipimpin oleh Muhammad Allal al-Fassi, seorang politikus, penulis, penyair dan sarjana Islam terkemuka, salah satu pendiri partai nasionalis. , konservatif dan monarki "Istiqlal" (diterjemahkan sebagai Partai Kemerdekaan) dan akan menyebarkan kebutuhan Maroko untuk mendapatkan kembali kepemilikan di seluruh atau sebagian wilayah Afrika dari Kekaisaran Almoravid abad pertengahan. Dalam versi terbarunya, gagasan ekspansionis ini akan menyatakan bahwa "Maroko Raya" tidak hanya mencakup wilayah Maroko dan Sahara Barat saat ini, tetapi juga wilayah Spanyol Ceuta, Melilla dan Kepulauan Canary, pulau Madeira Portugis, seluruh wilayah Mauritania dan sebagian besar Mali dan Aljazair. Harus dijelaskan lebih lanjut bahwa bagian tanah Aljazair yang diklaim oleh ideologi "Maroko Raya" jauh lebih besar daripada provinsi Maroko yang diserahkan pada saat itu oleh kesultanan berdasarkan perjanjian Tangier dan Lalla Maghnia.

Poin menyakitkan lebih lanjut untuk ditambahkan ke foto keseluruhan adalah dorongan ekspansionis yang tidak pernah sepenuhnya tertidur relatif terhadap "Maroko Raya". Bagi mereka yang belum pernah mendengarnya, ideologi "Maroko Raya" dirumuskan oleh sekelompok intelektual Maroko yang dipimpin oleh Muhammad Allal al-Fassi, seorang politikus, penulis, penyair dan sarjana Islam terkemuka, salah satu pendiri partai nasionalis. , konservatif dan monarki "Istiqlal" (diterjemahkan sebagai Partai Kemerdekaan) dan akan menyebarkan kebutuhan Maroko untuk mendapatkan kembali kepemilikan di seluruh atau sebagian wilayah Afrika dari Kekaisaran Almoravid abad pertengahan. Dalam versi terbarunya, gagasan ekspansionis ini akan menyatakan bahwa "Maroko Raya" tidak hanya mencakup wilayah Maroko dan Sahara Barat saat ini, tetapi juga wilayah Spanyol Ceuta, Melilla dan Kepulauan Canary, pulau Madeira Portugis, seluruh wilayah Mauritania dan sebagian besar Mali dan Aljazair. Harus dijelaskan lebih lanjut bahwa bagian tanah Aljazair yang diklaim oleh ideologi "Maroko Raya" jauh lebih besar daripada provinsi Maroko yang diserahkan pada saat itu oleh kesultanan berdasarkan perjanjian Tangier dan Lalla Maghnia.

Meskipun ideologi "Maroko Raya" tidak pernah menjadi "kebijakan negara" kerajaan Alawid, namun baik partai Istiqlal, maupun kelompok politik lain yang selama bertahun-tahun mengaku ingin menginspirasinya tidak pernah secara terbuka menyangkalnya. Lebih jauh lagi, pada waktu yang berbeda, kaum intelektual, jurnalis, pemuka agama Islam dan berbagai subjek lain dari segala jenis telah berulang kali menyebutnya untuk memobilisasi massa.

Kemudian pada tahun 1975, peristiwa lain membawa kedua negara ke jurang perang lagi. Menyusul pelepasan Spanyol dari wilayah Sahara Barat (wilayah luas yang terdiri dari kepemilikan kolonial "Río de Oro" dan "Seguia El Hamra"), Maroko menyerbunya, pertama-tama menguasainya bersama-sama dengan Mauritania dan kemudian (mulai dari 1979) mempertahankan domain eksklusifnya. Pendudukan Maroko di Sahara Barat memicu reaksi kekerasan penduduk setempat Sahrawi yang dipimpin oleh Front POLISARIO, secara militer menentang tindakan Maroko, yang selanjutnya memperketat hubungan dengan Aljazair yang ditanggapi dengan terlebih dahulu mengusir komunitas Maroko yang hidup yang berada di sana (sekitar 350.000 orang) yang dituduh sebagai "kolom kelima" musuh di pulang dan kemudian langsung mendukung Front POLISARIO, menyambut markas besarnya di kota Tindouf, memasok persenjataan dan melatih anggota milisi baik untuk perang gerilya maupun operasi konvensional.

Meskipun pada bulan September 1991 pihak berwenang Maroko dan Front POLISARIO telah mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata, konflik tersebut tidak mengarah pada perdamaian abadi melainkan berubah menjadi apa yang disebut "konflik beku" mengingat Maroko, secara keseluruhan alasan, telah secara sadar membuat keputusan untuk tidak mematuhi klausul-klausul perjanjian damai yang bersangkutan sendiri. Tak perlu dikatakan, fakta bahwa masalah Sahara Barat tetap menjadi "luka terbuka" tentu saja tidak membantu meningkatkan hubungan antara kedua tetangga.

Selama "Perang Saudara Aljazair" yang berdarah, Aljazair menuduh Rabat diam-diam mendukung kelompok pemberontak Islam dengan membiarkan pria dan senjata melewati perbatasan. Maroko menjawab dengan menuduh Aljazair mengobarkan protes yang telah menandai panggung politik domestik negara itu pada beberapa kesempatan sejak 2011 dan terus mendukung Front POLISARIO dalam "tindakan provokatifnya". Selanjutnya, tangan otoritas Maroko diangkat bahkan ketika otoritas Aljazair dan pasukan keamanan dalam beberapa tahun terakhir semakin harus berurusan dengan ketidakpuasan penduduk daerah dengan jejak budaya Berber yang lebih besar, seperti Kabylia. Justru wilayah ini, yang selama beberapa dekade menjadi pusat demonstrasi anti-pemerintah besar-besaran dan tidak toleran terhadap diktat dari pemerintah pusat, telah sangat terpengaruh sejak Agustus 2021 oleh serangkaian kebakaran hebat yang telah menewaskan sedikitnya 90 orang, termasuk yang semuanya 33 militer.

Meskipun posisi resmi pemerintah adalah bahwa tentara tewas setelah terperangkap di sayap api saat membawa bantuan kepada penduduk sipil, desas-desus yang terus-menerus dan mengganggu dari semak-semak teori konspirasi yang terus berkembang mengklaim bahwa mereka sebenarnya terbunuh dalam perjalanan serangkaian bentrokan bersenjata dengan pemberontak lokal. Bagaimanapun, apa pun kebenarannya, Aljazair menuduh Gerakan Penentuan Nasib Sendiri Kabylie (Mouvement pour l'Autodétermination de la Kabylie - MAK) telah dengan sengaja membakar hutan Mediterania untuk menciptakan situasi yang tidak dapat dikendalikan. Tak perlu dikatakan, menurut Aljazair, Maroko sekali lagi akan berada di belakang MAK. Hal inilah yang mendorong Aljazair memutuskan semua hubungan diplomatik dengan tetangga baratnya itu, yang segera terjadi pada 24 Agustus lalu.

Meskipun posisi resmi pemerintah adalah bahwa tentara tewas setelah terperangkap di sayap api saat membawa bantuan kepada penduduk sipil, desas-desus yang terus-menerus dan mengganggu dari semak-semak teori konspirasi yang terus berkembang mengklaim bahwa mereka sebenarnya terbunuh dalam perjalanan serangkaian bentrokan bersenjata dengan pemberontak lokal. Bagaimanapun, apa pun kebenarannya, Aljazair menuduh Gerakan Penentuan Nasib Sendiri Kabylie (Mouvement pour l'Autodétermination de la Kabylie - MAK) telah dengan sengaja membakar hutan Mediterania untuk menciptakan situasi yang tidak dapat dikendalikan. Tak perlu dikatakan, menurut Aljazair, Maroko sekali lagi akan berada di belakang MAK. Hal inilah yang mendorong Aljazair memutuskan semua hubungan diplomatik dengan tetangga baratnya itu, yang segera terjadi pada 24 Agustus lalu.

Tetapi peristiwa-peristiwa yang mungkin membentuk "Rubicon" yang sebenarnya dari mana tidak ada jalan untuk kembali terjadi di bidang diplomatik. Seperti disebutkan di atas, pada saat pemulihan penuh kedaulatan negara, Maroko berhasil membangun kemitraan strategis yang langgeng dengan Prancis. Ini berarti bahwa kedua negara dari waktu ke waktu dapat berkolaborasi di papan catur geopolitik yang berbeda, memperoleh keuntungan bersama. Tidak sulit untuk memahami bagaimana kemitraan istimewa ini telah berulang kali memperburuk kecemasan geopolitik Aljazair, mengingatkan kenangan sedih masa kolonial.

Tidak hanya itu, sejak tahun 70-an, Maroko juga berhasil membangun hubungan yang solid dengan Amerika Serikat, menjadi "gendarme" de facto di wilayah Maghreb. Harmoni taktis dan kemudian strategis antara Washington dan Rabat tumbuh secara progresif dan tak terhindarkan sampai mencapai pendewaan selama kepresidenan Trump, ketika dengan pukulan spons dan menghina semua hukum internasional, pemerintah Amerika mengakui wilayah Sahara Barat sebagai bagian integral dari Kerajaan Maroko, sehingga melegitimasi kebijakan aneksasi sepihak. Jauh sebelum pengakuan ini, kebijakan luar negeri Amerika dan Aljazair didasarkan pada saling curiga (pada 90-an Amerika Serikat bahkan mengancam Aljazair dengan mengebom reaktor nuklir El Salam, dekat Birine, 250 kilometer jauhnya. selatan Aljir, jika pihak berwenang negara itu telah tidak dijelaskan tujuan dan karakteristiknya). Namun, setelah penandatanganan perjanjian kemitraan strategis antara Washington dan Rabat dan pengakuan oleh mantan aneksasi Sahara Barat secara sepihak oleh yang terakhir, sirene alarm mulai berdering untuk Aljir.

Tetesan yang akhirnya mematahkan punggung unta adalah tanda tangan dariPerjanjian Standardisasi antara Maroko dan Israel dengan pengumuman konsekuen bahwa Maroko bermaksud untuk melanjutkan pembelian besar-besaran senjata yang diproduksi Israel seperti sistem anti-rudal Iron Dome e Barak 8, dan konfirmasi bahwa Angkatan Bersenjata Kerajaan Maroko baru-baru ini memperkuat lini drone tempur mereka berkat kedatangan yang terkenal Bayraktar TB2 manufaktur Turki. Jika kita mempertimbangkan fakta bahwa hubungan antara Aljazair dan Turki tentu saja tidak ideal, sementara dengan Israel orang dapat dengan mudah berbicara tentang "perang yang tidak terjadi" (tidak hanya Aljazair dan Yerusalem yang tidak memiliki hubungan diplomatik tetapi Aljazair juga termasuk dalam apa yang disebut " Front Penolakan "Yang menyatukan semua negara Arab yang menolak untuk memiliki hubungan dengan negara Yahudi), mudah untuk memahami bagaimana saat ini Maroko secara substansial telah berhasil menjalin hubungan yang menguntungkan dengan keempat negara yang dilihat oleh Aljir sebagai sumber ancaman potensial. dan untuk fakta ini, dan untuk semua yang telah dikatakan sejak baris pertama analisis ini, Rabat kini telah menjadi ancaman eksistensial bagi Aljazair, sedemikian rupa sehingga harus "dimatikan" dengan segala cara; jika perlu "manu militare".

Kita sekarang harus bertanya pada diri sendiri: mengingat memburuknya situasi geopolitik, apakah kedua negara benar-benar memiliki senjata untuk berperang? Jawabannya dalam hal ini adalah: ya.

Kami tidak akan membahas analisis rinci tentang kemampuan militer kedua pesaing sekarang, namun, sebagai contoh, akan cukup untuk mengingat bahwa, antara tahun 2005 dan 2015, Maroko menghabiskan 48 miliar dolar untuk anggaran pertahanannya. sementara Aljazair bahkan menghabiskan 58. Pada tahun 2020, Maroko mengumumkan persetujuan rencana lima tahun senilai tambahan $ 20 miliar dalam bentuk senjata baru, meskipun ada pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi. Tak perlu dikatakan bahwa Aljazair tidak membiarkan dirinya diintimidasi dan memang menerima tantangan Maroko secara langsung.

Kami tidak akan membahas analisis rinci tentang kemampuan militer kedua pesaing sekarang, namun, sebagai contoh, akan cukup untuk mengingat bahwa, antara tahun 2005 dan 2015, Maroko menghabiskan 48 miliar dolar untuk anggaran pertahanannya. sementara Aljazair bahkan menghabiskan 58. Pada tahun 2020, Maroko mengumumkan persetujuan rencana lima tahun senilai tambahan $ 20 miliar dalam bentuk senjata baru, meskipun ada pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi. Tak perlu dikatakan bahwa Aljazair tidak membiarkan dirinya diintimidasi dan memang menerima tantangan Maroko secara langsung.

Mengingat apa yang telah dikatakan sejauh ini, jelas bahwa situasi di wilayah Maghreb barat memanas pada tingkat yang mengkhawatirkan dan kanselir Eropa harus mencurahkan lebih dari sekadar perhatian yang terganggu pada peristiwa di daerah itu. Di luar pentingnya wilayah geografis di muara Laut Mediterania di mana para pesaing berada dan infrastruktur energi vital di mana berbagai negara Eropa bergantung, pertama-tama Italia, konflik Maroko-Aljazair yang sekarang tidak terlalu hipotetis akan terjadi. memiliki konsekuensi yang berpotensi menghancurkan di Uni Eropa juga karena gelombang pengungsi yang diperkirakan akan mengalir ke pantai kita dan sama sekali tidak ada kemungkinan kecil bahwa diaspora Maroko dan Aljazair yang berlawanan dapat mengubah pinggiran kota-kota besar Eropa menjadi medan perang yang otentik; perpanjangan alami dari garis depan di tanah Afrika.

Jadi mari kita bersiap untuk yang terburuk, berharap itu tidak akan terjadi.

Foto: web / Agence Siwel / Canal Algérie